'노인 부양' 인식 변화…'가족 책임' 응답 18.2%…22년 새 53.5%p↓

가구 구조 변화·비용 증가에 인식 변화…'사회·제도적 책임' 부상

'노인 빈곤률' 선진국 중 최고…사회 인식·제도적 개선 동반돼야

'부모 부양'에 대한 인식이 변화하고 있다. 과거에는 가족 구성원이 고령 부모의 생계를 책임져야 한다는 인식이 보편적이었지만 최근에는 사회가 노인의 부양에 발생하는 비용을 함께 부담해야 한다는 인식이 우세해졌다. 가족 구조 변화에 따른 가구 분리와 늘어나는 노인 인구에 따른 부담 때문이다. 전문가들은 노인 빈곤 개선을 위해 제도 개선과 인식 개선이 동반돼야 한다고 제언했다.

◆'노인 부양'…사회가 일정 부분 책임져야

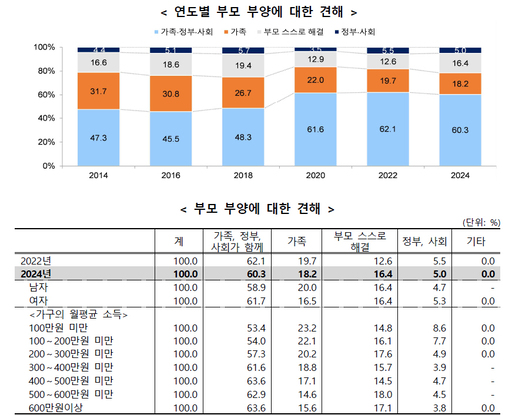

통계청이 매년 발표하는 사회조사 결과에 따르면 지난해 전국의 13세 이상 국민 가운데 노인 부양의 책임에 대해 '가족이 부양해야 한다'란 응답은 18.2%였다. 10년 전인 2014년의 31.7%보다 13.5%포인트(p) 줄었고, 해당 항목이 신설된 2002년의 71.7%보다는 53.5%p나 급감했다.

응답자의 65.3%는 정부와 사회가 노인 부양의 책임을 공유해야 한다고 답했다. 2002년의 18.5%, 2014년의 51.7%보다 큰 폭으로 늘었다. 생계를 노인 스스로 해결해야 한다는 응답도 16.4%에 달했다. 약 한 세대 만에 노인 부양에 대한 인식이 빠르게 변화한 것.

이 같은 인식 변화는 가족 구성원 수의 감소 및 1인 가구 증가 등 가족 구조 변화에 기인한다. 지난 1980년 가구당 4.5명이었던 평균 가구원 수는 2000년에는 3.1명까지 줄었고, 2023년에는 2.2명까지 감소했다. 1인 가구 비중은 2000년 15.5%에서 2022년 34.5%까지 확대됐고, 같은 기간 조부모와 손주 세대가 함께 생활하는 3세대 가구의 비중은 8.2%에서 3.1%까지 줄었다. 조부모나 부모와 함께 생활하는 가구의 모습이 옛말이 되면서 부양에서도 자연스럽게 멀어지게 된 셈이다.

빠르게 늘어나는 노인 인구 비중도 자녀 세대가 부양을 꺼리는 원인이다. 세대별 인구 구성에서 특히 비중이 큰 1·2차 베이비부머 세대(1955~1974년생)가 전체 인구에서 차지하는 비중은 33.1%(1660만명)다. 반면에 출생률이 빠르게 감소하면서 베이비부머 세대의 조손 세대에 해당하는 10대·20대의 인구 비중은 (1067만명) 20.65%에 불과하다.

특히 합계출산률(여성 1인이 평생 낳을 것으로 기대되는 자녀 수)이 0.72명으로 자녀 세대 1인이 부양해야 하는 노인 인구도 늘어가고 있다. 통계청은 2025년 29.3 수준인 노년부양비(생산인구 100명당 노인 인구 수)가 오는 2070년에는 100을 넘길 것으로 전망한다. 노인 인구 수가 자녀 세대수를 앞지르게 되는 만큼, 사회가 그 비용을 분담해야 한다는 인식도 확산했다.

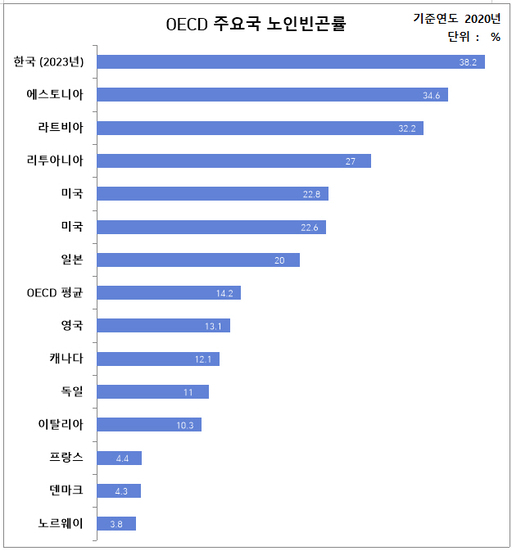

기초수급제도와 기초연금, 국민연금 등 사회보장제도의 발전도 사회의 책임을 높이는 계기가 됐다. 지난 2011년 46.5%에 달했던 노인 상대빈곤률(중위소득 50% 이하 비율)은 2014년 기초연금 도입과 이전 세대와 달리 국민연금제도에 가입한 1차 베이비부머의 은퇴에 따라 2023년 38.2%까지 내렸다.

◆ 대다수가 '노후 준비 부족'

국내 노인 빈곤율은 30%대까지 내렸지만, 여전히 경제협력개발기구(OECD) 평균인 14.9%의 2.6배에 해당한다. 주요 선진국 가운데 1위다. 경제 규모는 빠르게 성장했지만, 노후 준비 인식 및 제도 개선은 경제 성장을 따라가지 못해서다.

통계청 가계금융복지조사에 따르면 지난해 가구주가 이미 은퇴한 가구 중 노후자금이 여유있다고 답변한 가구는 10.5%에 불과했다. 연금을 비롯해 은퇴 전에 저축한 금융자산으로 생활비를 충당하는 비중은 전년보다 상승(4.8%→5.4%)했지만 여전히 10%에도 미치지 못했고, 자녀를 비롯한 가족의 소득이 차지하는 비중은 전년보다 감소(25.4%→24.3%)했으나 여전히 비중이 가장 컸다.

노인 세대는 근로 소득을 비롯한 직접 소득을 개선하기 어려운 만큼 노인빈곤율 개선을 위해선 기초연금을 비롯한 사회보장제도 개선이 중요하지만, 제약사항도 많다. 전체 인구에서 노인 인구가 차지하는 비중이 늘어나는 만큼 비용도 증가할 수밖에 없고, 향후 비용을 부담하게 될 젊은세대도 사회 구성원이 비용을 분담하는 사회보장제도의 확대에 부정적이어서다.

한국사회정책학회의 '세대 간 불평등 인식과 국민연금·기초연금 복지태도 연구'에 따르면, MZ세대(1980년~2010년 출생)는 산업화·민주화세대(1940~1979년 출생)와 비교해 사회 구성원이 비용을 분담하는 기초연금 확대에 부정적이었다. MZ세대 내에서도 젊은 세대일수록 부정적 인식이 심화했다.

한국사회정책학회는 기초연금을 비롯한 사회보장제도의 논의에 앞서, 세대 간 불평등을 재인식하는 과정이 선행돼야 한다고 제언했다.

한국사회정책학회는 "기성세대에 대한 불평등을 인식하는 것이 기초연금 확대에 긍정적인 작용을 한다고 볼 수 있다"라면서 "기초연금 확대를 논하기 위해선 세대 간 불평등을 올바르게 인식하는 과정을 통해 긍정적인 국민적 공감대를 형성해야 한다"고 지적했다. 또 "복지제도의 확대를 논의하는 데 있어 청년세대와 기성세대가 어떤 부분에서 불평등을 느끼는지 분석하고 이를 이해하는 것이 필요하다"라고 덧붙였다.

일각에선 기존 노인 세대보다 소득 수준이 개선된 베이비부머의 은퇴로 노인의 소득 수준도 개선된 만큼, 기초연금의 수급자 선정 및 지급 방식을 개편해야 한다는 주장도 나온다.

한국개발연구원(KDI)은 "한국은 급속한 고령화에 직면해 있어 기초연금의 재정지출 부담이 증가할 수밖에 없다"면서 "기존의 기초연금 수급자 선정 방식을 전체 가구 중 경제적 여건이 열악한 노인으로 설정하는 방식으로 개편해야 한다. 이를 통해 재정지출 속도를 낮출 수 있고, 절감한 재정지출로 더 빈곤한 노인의 급여액을 높일 수 있다"고 주장했다.

Copyright ⓒ 메트로신문 & metroseoul.co.kr

Copyright ⓒ 메트로신문 & metroseoul.co.kr

Copyright ⓒ Metro. All rights reserved. (주)메트로미디어의 모든 기사 또는 컨텐츠에 대한 무단 전재ㆍ복사ㆍ배포를 금합니다.

주식회사 메트로미디어 · 서울특별시 종로구 자하문로17길 18 ㅣ Tel : 02. 721. 9800 / Fax : 02. 730. 2882

문의메일 : webmaster@metroseoul.co.kr ㅣ 대표이사 · 발행인 · 편집인 : 이장규 ㅣ 신문사업 등록번호 : 서울, 가00206

인터넷신문 등록번호 : 서울, 아02546 ㅣ 등록일 : 2013년 3월 20일 ㅣ 제호 : 메트로신문

사업자등록번호 : 242-88-00131 ISSN : 2635-9219 ㅣ 청소년 보호책임자 및 고충처리인 : 안대성