내년에도 증권사들의 신용거래융자 금리가 인상을 이어간다. '빚투(빚내서 투자) 개미'들의 이자율 부담이 늘어날 전망이다.

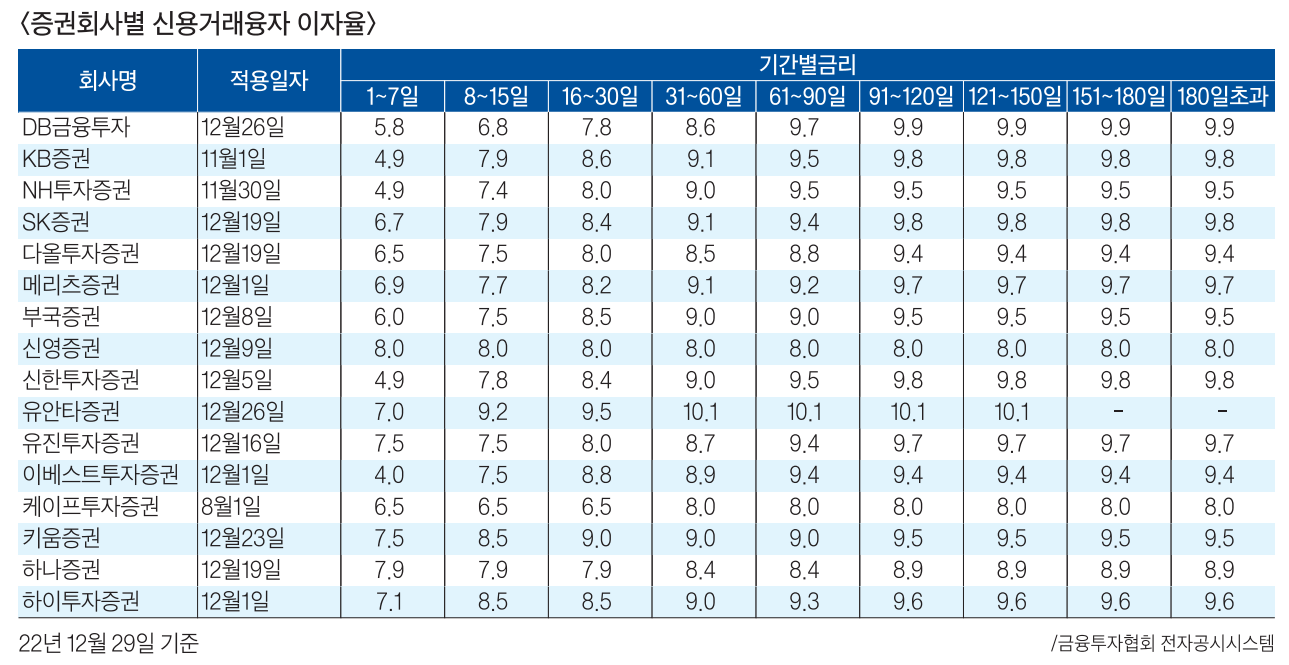

29일 금융투자업계에 따르면 신한투자증권, 케이프투자증권, 하이투자증권, KB증권, NH투자증권 등이 오는 2023년 신용거래융자 이자율을 인상하기로 결정했다. 다올투자증권, 부국증권, 신영증권, 유안타증권, 유진투자증권, 이베스트투자증권, 한화투자증권, SK증권 등은 이달 중 이미 신용거래융자 금리를 올렸으며, 삼성증권은 오는 30일 인상을 단행한다.

신용거래 융자는 증권회사와 고객 사이의 사전 약정에 따라 증권회사가 고객에게 주식매수 자금을 대여해 주는 걸 의미한다. 국내 증권사들은 시중금리를 기본금리로 삼고 회사별로 가산금리를 더해 신용융자 이자율을 책정한다. 대부분의 증권사가 양도성예금증서(CD), 기업어음(CP) 금리를 기본금리로 삼는데, 지난 28일 기준 CD 91일물은 3.98%, CP 91일물은 5.27%로 연중 최고 수준을 기록하고 있다.

하이투자증권은 내년 1월 1일부터 11~30일 신용거래융자 이자율을 기존 8.5%에서 9.0%로 올린다. 31~60일은 9.0~에서 9.3%로, 61~90일은 9.3%에서 9.5%로 각각 인상한다.

KB증권도 1일부터 1~7일 신용거래융자 이자율을 기존 5,3%에서 5.6%로, 8~15일은 8.6%에서 8.9%로 올린다. 또 증권담보대출 이자율도 고객 등급과 무관하게 각각 0.3%씩 상향 조정한다.

이 외에도 NH투자증권과 신한투자증권은 각각 오는 1월 4일, 9일 신용거래융자 이자율을 인상한다. 케이프투자증권은 1월 16일 신용금리와 대출금리를 올릴 예정이다.

증권사 관계자는 "미국 연준(연방준비제도·Fed)의 금리 인상에 따라 한국은행에서도 지속적으로 기준금리 인상을 결정하고 있어 조달 금리가 높아질 수밖에 없다"며 "(이자 장사라는) 시장의 비판을 인식하고 있어 인상폭을 최대한 단계적으로 조절 중"이라고 말했다.

증시 하락장에 이자 부담까지 더해지자 시장을 떠나는 투자자들도 늘어나고 있다. 금융투자협회에 따르면 지난 27일 기준 신용거래융자 잔고는 16조8757억원으로 집계됐다. 17조원을 웃돌았으나 한달 새 1조원가량의 자금이 빠져나간 모양새다.

한편, 국내 증권사들의 조달금리와 대출금리 간 마진이 은행에 비해 과도하다는 지적도 나온다.

금융감독원과 한국증권금융이 국회 정무위원회 소속 양정숙 더불어민주당 의원에 제출한 자료에 따르면 올해 9월 말 기준 29개 증권사가 증권금융으로부터 융자받는 금리는 3.02% 수준이다. 그러나 고객에 대출해주는 신용거래융자 금리는 최저 5.55%에서 최고 8.92%로, 금리 차가 2.53%포인트에서 5.90%포인트까지 발생했다. 5대 시중은행(KB·신한·우리·하나·NH농협)의 예대마진(0.97~1.83%포인트)에 비해 최대 6배 이상 높다는 설명이다.

양적숙 의원은 "증권사들의 금리마진율이 은행 뺨치는 수준"이라며 "증권금융으로부터 낮은 금리로 융자받아 고객에게 높은 이자를 받는 식으로 막대한 수익을 챙겨온 셈"이라고 꼬집었다.

그러면서 "증권사들이 고객에게 대출해 줄 때는 주식 등 확실한 담보를 설정하면서 높은 금리를 적용하는 것을 이해할 수 없다"면서 "증권사들도 은행 예대마진 공시와 같이 조달금리와 대출금리를 투명하게 밝힐 필요가 있다"고 덧붙였다.

Copyright ⓒ 메트로신문 & metroseoul.co.kr

Copyright ⓒ 메트로신문 & metroseoul.co.kr

Copyright ⓒ Metro. All rights reserved. (주)메트로미디어의 모든 기사 또는 컨텐츠에 대한 무단 전재ㆍ복사ㆍ배포를 금합니다.

주식회사 메트로미디어 · 서울특별시 종로구 자하문로17길 18 ㅣ Tel : 02. 721. 9800 / Fax : 02. 730. 2882

문의메일 : webmaster@metroseoul.co.kr ㅣ 대표이사 · 발행인 · 편집인 : 이장규 ㅣ 신문사업 등록번호 : 서울, 가00206

인터넷신문 등록번호 : 서울, 아02546 ㅣ 등록일 : 2013년 3월 20일 ㅣ 제호 : 메트로신문

사업자등록번호 : 242-88-00131 ISSN : 2635-9219 ㅣ 청소년 보호책임자 및 고충처리인 : 안대성