한우 시장점유율 70%대서 2000년 시장개방 여파 30%대로 추락

'한우=고급육' 전략으로 승부해 절반의 성공

최근 국제 곡물가격 급등에 탄소중립 요구까지

출하월령 단축하고, 저렴한 한우 등 다양화 전략 모색해야

한우가 수입 소고기에게 빼앗긴 시장점유율 1위 자리 탈환에 나선다. 약 30년 전인 1990년대 까지만 해도 국내 소고기 시장은 한우와 수입산 소고기가 각각 7 대 3의 비율로 한우가 시장점유율 1위였다. 한우와 수입산 소고기의 시장점유율 역전은 2000년 이후 수입 자유화와 한-미, 한-호주 자유무역협정(FTA)이 발효되면서 가속화됐다. 값 싼 미국산과 호주산 수입 소고기가 들어오면서다. 국내 한우업계에선 '한우가 다 망하는 거 아니냐'는 얘기까지 나돌았다.

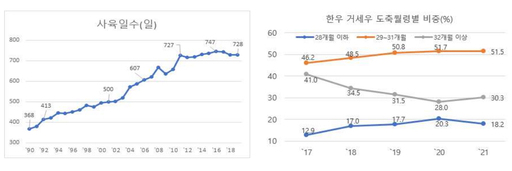

가격 경쟁력에서 승산이 없다고 본 국내 한우 업계는 '고급화'라는 정반대 전략으로 맞불을 놓았다. 출하월령을 기존 18~20개월에서 30개월로 늘리면서 마블링 중심의 고급육 시장에 도전했다. 현재 국내 소고기 시장이 비싼 한우와 저렴한 수입산으로 재편된 이유다. 이 과정에서 한우의 시장 점유율은 30%대로 곤두박칠쳤다. 농림축산식품부에 따르면, 2021년 기준 국내 소고기 점유율은 수입산이 45만3000톤, 국산은 26만4000톤으로 한우가 36.8%를 차지한다. 1998년 기준 한우 소비비중은 75.8%였다.

시장 점유율은 내줬지만, 소고기 고급육 시장을 새로 만들어냈다는 측면에서 한우산업의 구조조정은 일정수준 성공했다는 평가가 나온다.

문제는 앞으로다. 짧게 보면 최근 2년 넘게 이어지는 코로나19로 인한 글로벌 팬데믹과 러시아의 우크라이나 침공으로 인한 공급망 불안정과 기후변화 등으로 인한 식량안보 위기가 도래했다. 국제 곡물값이 급격히 올랐고, 온실가스를 배출하는 축산업계에 대한 탄소중립 요구도 거세다.

여기에 소비자들의 기호도 바뀌고 있다. 과거 지방(마블링) 중심의 소고기 소비 문화가 외국 생활 경험이 증가하며 두꺼운 스테이크용으로 구이를 해 먹는 소비문화로 바뀌고, 그런 변화는 앞으로도 확산될 전망이다.

지금처럼 소를 30개월 키워서 버틸 수 있느냐는 의문. 정부가 올해부터 2024년까지 3년간 '소 사육방식 개선 시범사업'을 시작한 이유다.

◆ 한우산업, 1990년 0.9조 → 5.7조로 약 6배 성장

농식품부에 따르면, 한우산업은 생산액을 기준으로 1990년 0.9조원에서 2020년 5.7조원으로 약 6배 성장했다. 정부의 한우산업 육성정책과 농가의 자구노력에 따른 적정규모화, 그로 인한 생산성과 품질 향상도 이뤄졌다. 한우산업은 농림업 생산액의 11%, 축산업 생산액의 28%를 차지한다. 단일 품목으로 보면 '미곡'(8.4조원), '돼지'(7.2조원)에 이어 3위로 농촌경제에서 차지하는 비중이 크다.

한우 사육마릿수는 1990년 162만마리에서 2021년 359만마리로 약 2배 증가했다. 반면 한우 사육 농가수는 1990년 62만호에서 2021년 9만4000호로 약 7분의 1 수준으로 감소해 전업화·규모화를 이뤘다는 평가다.

생산성도 높아졌다. 가축개량 강화로 지난 30년간 평균 출하체중은 1989년 마리당 394kg에서 2019년 694kg으로 약 1.8배 상승했다. 등급제를 도입하며 1등급 이상 출현율(전체)은 1993년 10.7%에서 2021년 74.9%로 급등해 수입산과의 차별화를 촉진했다.

소고기 소비량은 지난 30년간 30만톤에서 60만톤으로 2배 이상 증가했다. 1990년 국민소득 7000달러에서 2021년 3만5000달러로 소득 증가 영향이 컸다. 실제로 국민소득 1만달러대에 소고기 소비 30만톤에 진입했고 2만달러대는 40~50만톤, 3만달러대에 60만톤에 진입했다.

◆ 고투입·고비용 생산구조에 탄소중립 요구도 거세

한우를 비롯한 전체 소고기 산업 규모는 커졌으나 고급화 전략에 따라 필연적으로 사육일수가 증가하고 곡물소비도 늘면서 고투입·고비용의 생산구조가 우리 한우산업의 고질적 문제로 지적된다.

곡물을 먹여 키우는 비육우 사육일수는 2000년 495일(약 17개월)에서 2010년 658일(약 22개월), 2020년 729일(약 24개월)로 증가하고 있다. 여기에 송아지 기간(약 6개월)을 더 할 경우 사육일수는 2020년 기준 30개월이다. 비육우용 배합사료 가격은 같은기간 kg당 211원에서 370원, 412원으로 올랐고, 지난해 463원으로 증가했다. 올해는 러시아의 우크라이나 침공이 발생하며 국제 곡물가격이 급등했고 kg당 500원대를 넘어선 것으로 추정된다.

추후 한우 공급과잉도 문제다. 한우 도매가가 높아지며 소를 사육하려는 축산농가가 증가해서다. 실제로 한우 도매가격은 2015년 kg당 1만6284원에서 2021년 2만1169원으로 상승했고, 같은 기간 사육마릿수는 277만마리에서 342만마리로 늘었다. 한우 정액 판매량도 지난해 237.4만str로 평년(203.5만str) 대비 16.7%나 높은 상태다.

농식품부 관계자는 "축산농가에 5년치 사육 마릿 수, 도축 마릿 수, 도매가격 등을 제공하고 있지만, 상당히 많은 축산농가들은 현재 높아진 도매가만 보고 사육 마릿 수를 늘리고 있다"면서 "현실적으로 수급조절이 어렵다"고 말했다. 한우 과잉사육 기조가 확산되면 한우가격이 급락하는 등 수급불안 상황이 발생할 우려가 제기된다.

탄소중립과 가축분뇨 민원 증가에 따른 환경부하 저감방안 등의 필요성도 커지고 있다. 축산분야 온실가스 배출량은 농업분야의 약 40% 수준을 차지하며, 향후 사육마릿수 증가 등으로 계속 증가할 것으로 예상된다.

소득 증가에 따른 육류 소비량이 확대되는 가운데, 저지방육이나 대체육 수요 확산, 가성비 실속상품과 고가 명품 소비형태 병존 등 소비트렌드 변화를 파악하고 대응 방안을 강구하는 것도 필요하다. CPTPP(포괄적·점진적 환태평양경제동반자협정) 등 신규 FTA 체결을 검토하는 등 시장개방 기조가 지속되면서 소고기 수입물량은 앞으로도 꾸준히 증가할 것으로 보인다. 한우와 수입산 소고기의 경쟁은 불가피한 상황이 이어질 전망이다.

Copyright ⓒ 메트로신문 & metroseoul.co.kr

Copyright ⓒ 메트로신문 & metroseoul.co.kr

Copyright ⓒ Metro. All rights reserved. (주)메트로미디어의 모든 기사 또는 컨텐츠에 대한 무단 전재ㆍ복사ㆍ배포를 금합니다.

주식회사 메트로미디어 · 서울특별시 종로구 자하문로17길 18 ㅣ Tel : 02. 721. 9800 / Fax : 02. 730. 2882

문의메일 : webmaster@metroseoul.co.kr ㅣ 대표이사 · 발행인 · 편집인 : 이장규 ㅣ 신문사업 등록번호 : 서울, 가00206

인터넷신문 등록번호 : 서울, 아02546 ㅣ 등록일 : 2013년 3월 20일 ㅣ 제호 : 메트로신문

사업자등록번호 : 242-88-00131 ISSN : 2635-9219 ㅣ 청소년 보호책임자 및 고충처리인 : 안대성