출산율 낮아지고, 평균수명 증가… 20년간 인구 400만명 가까이 늘어

중위연령은 31.8세 '청년'에서 45세 '중년'으로

합계출산율 1.178에서 올해 1분기 0.86명, 역대 최저

2020년 정점 찍고 인구 감소기 접어들어, 학령인구 감소 등 축소사회 대응해야

인간을 비롯한 동물은 시간이 지날 수록 늙지만, 한 나라의 인구는 젊어지기도 한다. 사람들이 아이를 많이 낳으면 전체 인구 연령은 젊어진다. 반대로 출산율이 적고 수명이 증가하면 전체 인구는 늙는다. 메트로가 창간한 2002년 이후 지난 20년 간 대한민국의 나이는 어떻게 변화해 왔을까.

◆올해 인구 5162만8117명… 20년 사이 398만3381명 증가

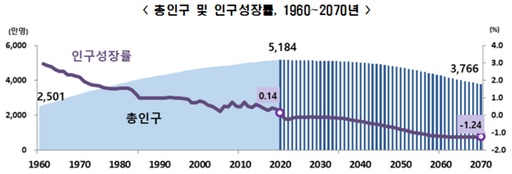

우리나라 인구는 2002년 이후 지속 증가하다가 2020년 5183만6239명으로 정점을 찍은 이후 감소 추세로 돌아섰다.

통계청에 따르면 올해 우리나라 인구는 5162만8117명이다. 평균 연령은 44세이고, 총인구를 연령순으로 나열해 정중앙에 있는 사람의 연령을 의미하는 중위연령은 이보다 1살 많은 45세다. 45세가 되어야 전체 인구의 중간 나이가 되는 셈이다. 성별로는 남자 43.6세, 여자는 46.5세로, 여자의 중위연령이 2.9세 많다. 여자가 전체 중간 나이가 되려면 남자보다 3년을 더 살아야한다는 의미다.

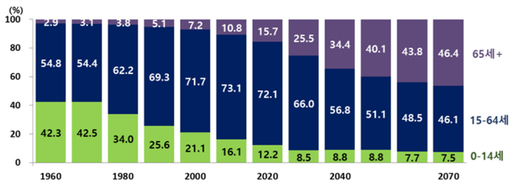

메트로가 창간한 20년 전인 2002년 대한민국의 인구는 4764만4736명으로,지금보다 398만3381명 적었다. 전체 인구 구조 또한 젊었다. 중위연령은 31.8세였다. 노동 가능 인구는 71.7%로 높은 반면, 부양인구 비율은 낮아 인구구조학으로만 보면 활력이 넘치는 구조다. 한 세기에 한 번 올까말까한 국가의 성장기회라는 말도 나왔다. 인생의 황금기를 청년으로 본다면, 당시는 대한민국의 황금기였다.

◆올해 중위연령 45세, 10년 뒤 50세 육박

대한민국은 2020년을 기점으로 본격적인 고령사회에 접어들었다. 2030년이면 중위연령은 49.8세가 될 것으로 전망된다. 2040년엔 54.4세로 10년마다 5~6세 정도 상승하면서 점점 더 고령사회로 진입하게 된다.

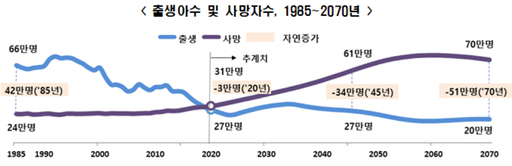

이는 출생률은 낮아지는 반면, 기대수명은 높아지면서 우리 사회 구성원이 점점 늙어간다는 의미다.

한 여성이 가임기간(15~49세) 중 낳을 것으로 기대되는 평균 출생아 수를 뜻하는 합계출산율은 올해 1분기 0.86명으로 역대 최저를 기록했다. 20년 전인 2002년 합계출산율 1.178명에서 2018년 0.98명으로 처음 1명 아래로 떨어진 뒤 곤두박질치고 있다.

반면, 0세 출생자가 앞으로 생존할 것으로 기대되는 평균 생존연수를 의미하는 기대수명은 2020년 기준 83.5세로, 20년 전인 2002년 76.8세에서 6.7세 높아졌다.

◆30년 뒤 생산연령인구 35% 감소

저출산과 고령화의 가장 큰 문제는 일할 사람은 줄고, 부양해야 할 사람은 증가한다는데 있다. 바로 생산연령인구 감소다. 젊은이들이 부양해야 할 노인이 증가하며 미래세대의 부담이 커진다는 의미다.

통계청이 지난 26일 발표한 '장래인구추계(시도편) 2020~2050년'에 따르면, 15~64세 생산연령인구는 2020년 3738만명에서 2050년 2419만명으로 향후 30년간 1319만명(35.3%) 감소한다.

2020년부터 매년 서울과 부산 등에서 생산연령인구가 감소하고 2027년이 되면 세종시를 제외한 모든 시도에서 생산연령인구가 감소세로 돌아선다.

노인 인구가 많은 지방의 고령화는 더 심각해진다. 2050년엔 영호남 인구 절반이 65세 이상이 차지하고, 85세 이상의 초고령자는 10명 중 1명을 차지할 것으로 예상된다. 환갑이 되어도 전체 인구로 보면 젊은 층에 속한다.

근로자가 부담해야 하는 노인부양비는 지역별로 전남의 경우 근로자 100명이 130명의 노인을 책임져야 하는 구조로 가장 높고, 이어 경북(127명), 강원(121명), 전북(120명), 경남(117명) 등으로 예상된다

◆'출산 정책'한계… '축소사회 대응'으로 전환해야

지난 20년간 인구 변화에 대응하는 정부의 인구정책도 변화했다. 한국 전쟁을 전후한 1940년~1950년대 인구증가 시기를 거쳐 1960년~1980년대 인구억제 정책이 추진됐다가 1990년~2000년대부턴 다시 출산을 장려하는 정책으로 선회했다.

저출산과 고령화 문제에 본격 대응한 건 2006년부터다. 정부는 2006년 저출산고령사회위원회를 만들어, 5년 단위로 기본계획을 수립해 대응책을 추진하고 있다. 그러다 학령인구 감소, 생산연령 인구 감소가 확산되면서 2019년부터 기획재정부를 중심으로 인구정책TF를 출범해 인구정책의 변화를 준다.

2006년부터는 출산률 제고 등에 중점을 뒀다면, 2019년 이후에는 출산율을 높이는 정책은 그대로 추진하되, 이른바 '축소사회'에 대응해가는 방향으로 전환된다. 과거 출산율을 높이는데 치중했다면, 이젠 저출산사회를 인정하고 그에 대비하는 쪽으로 정책의 방향이 바뀐 것이다.

이와 함께 출산·육아기 연령대에 집중된 정책에서 벗어나 전 연령대 맞춤형 인구정책이 필요하다는 주장도 제기된다. 출산과 양육의 경제적 부담이 저출산의 중요한 원인이지만, 출산 전 결혼과 내집 마련, 취업과 노년에 이르는 생애 전반에 걸친 지원정책이 필요하다는 것. 인구 감소가 여러 가지 경제·사회·문화적 원인이 복합적으로 작용해 발생한만큼 인구 문제 해법 역시 다양한 형태로 접근해야 한다는 의미다.

Copyright ⓒ 메트로신문 & metroseoul.co.kr

Copyright ⓒ 메트로신문 & metroseoul.co.kr

Copyright ⓒ Metro. All rights reserved. (주)메트로미디어의 모든 기사 또는 컨텐츠에 대한 무단 전재ㆍ복사ㆍ배포를 금합니다.

주식회사 메트로미디어 · 서울특별시 종로구 자하문로17길 18 ㅣ Tel : 02. 721. 9800 / Fax : 02. 730. 2882

문의메일 : webmaster@metroseoul.co.kr ㅣ 대표이사 · 발행인 · 편집인 : 이장규 ㅣ 신문사업 등록번호 : 서울, 가00206

인터넷신문 등록번호 : 서울, 아02546 ㅣ 등록일 : 2013년 3월 20일 ㅣ 제호 : 메트로신문

사업자등록번호 : 242-88-00131 ISSN : 2635-9219 ㅣ 청소년 보호책임자 및 고충처리인 : 안대성