도시에서 농촌으로 삶의 터전을 옮기기 위한 준비에 평균 25.8개월이 소요됐고, 귀농 5년차 가구소득 평균 3660만원으로 귀농 전 소득의 90% 수준인 것으로 조사됐다.

농림축산식품부는 25일 이 같은 내용을 담은 귀농·귀촌 실태조사 결과를 발표했다. 조사는 한국갤럽에 의뢰해 최근 5년간(2015~2019) 귀농·귀촌한 4066 가구를 대상으로 지난해 10월~12월까지 면접조사 방식으로 진행됐다.

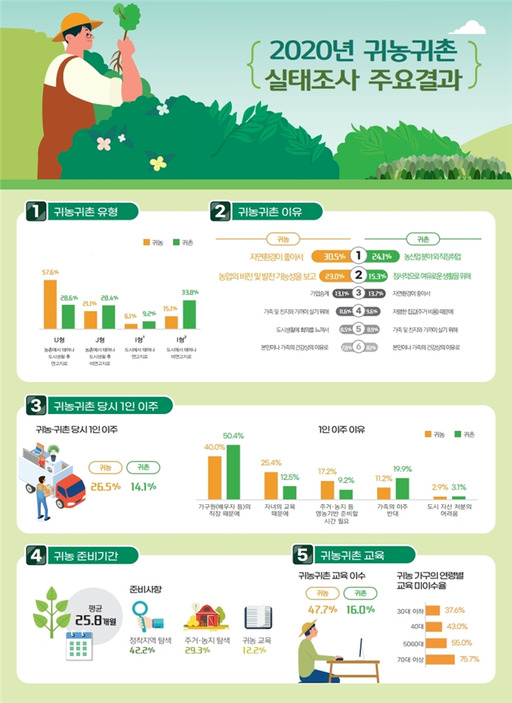

조사 결과 귀농을 준비하는 기간은 평균 25.8개월, 귀촌은 17.7개월이 소요됐다. 귀농 준비기간 중 정착지역 탐색(42.2%)이 가장 많았고, 주거·농지 탐색(29.3%), 귀농 교육(12.2%), 자금조달(11.5%), 귀농체험(1.7%) 등을 수행한 것으로 나타났다.

또, 귀농 1년차 가구소득은 2782만원이고, 귀농 이후 5년차(3660만원)까지 귀농 전 평균 가구소득(4184만원)의 87.5% 수준으로 회복했다. 귀촌 가구는 5년차 가구소득이 3624만원으로 증가해 귀촌 전 평균 가구소득(3932만원)의 92.2% 수준이 됐다.

귀농 가구의 절반(50.1%)은 농업생산활동 외 경제활동을 수행했고, 일반직장 취업(26.6%), 임시직(21.3%), 자영업(19.1%) 순이었다. 농외 경제활동을 수행하는 이유로는 '소득을 더 올리려고'(84.2%)라는 응답이 가장 많았다.

특이한 점은 농외 경제활동을 수행하는 가구와 미수행 가구의 소득은 귀농 초기에는 큰 차이를 보이지만, 귀농 연차가 쌓일수록 영농에 집중하고 농외 경제활동을 하지않는 가구 소득이 더 많이 상승했다. 농외 경제활동 수행가구와 미수행 가구의 1년차 소득은 각각 3299만원, 2255만원이었지만, 5년차 소득은 각각 3804만원, 3514만원으로 농업에 집중한 가구 소득이 농외 경제활동을 하는 가구의 92% 수준에 도달했다.

반면, 귀촌 10가구 중 9가구(88.5%)는 일반직장(57.8%), 자영업(20.1%), 농사일(16.6%), 임시직(16.3%), 비농업 부문 일용직(2.5%), 농업임금노동(2.4%) 등 경제활동을 했다.

귀농귀촌 유형은 10가구 중 7~8가구는 농촌에 연고가 있거나 경험이 있는 경우였다. 귀농가구 중 '농촌에서 태어나 도시생활 후 연고가 있는 농촌 이주'가 57.6%로 가장 많았고, '농촌에서 태어나 도시생활 후 연고가 없는 농촌 이주'가 21.1%, '도시에서 태어나 연고가 있는 농촌으로 이주'한 경우는 6.1%였다. 귀촌 가구의 33.8%는 도시에서 태어나 연고가 없는 농촌으로 이주한 경우였다.

귀농귀촌 가구의 거주 주택 종류는 농가주택을 포함한 단독주택(귀농 90.6%, 귀촌 49.7%), 아파트·연립주택(귀농 7.0%, 귀촌 48.0%) 순이었다.

지역주민과 관계가 좋다는 응답은 귀농은 74.6%, 귀촌은 51.4%였다. '좋지도 나쁘지도 않다'는 응답은 귀농 23.0%, 귀촌 46.7%로 나타나 지역주민과의 융화가 생각보다 원활하지는 않은 것으로 파악됐다. '관계가 좋지 않다'는 응답은 귀농 2.4%, 귀촌 1.9%로 나타났고, 귀농 응답자들이 느끼는 주요 갈등요인으로는 '선입견과 텃세'(51.2%), '생활방식 이해충돌'(17.2%), '집이나 토지문제(12.5%)' 등의 순이었다.

Copyright ⓒ 메트로신문 & metroseoul.co.kr

Copyright ⓒ 메트로신문 & metroseoul.co.kr

Copyright ⓒ Metro. All rights reserved. (주)메트로미디어의 모든 기사 또는 컨텐츠에 대한 무단 전재ㆍ복사ㆍ배포를 금합니다.

주식회사 메트로미디어 · 서울특별시 종로구 자하문로17길 18 ㅣ Tel : 02. 721. 9800 / Fax : 02. 730. 2882

문의메일 : webmaster@metroseoul.co.kr ㅣ 대표이사 · 발행인 · 편집인 : 이장규 ㅣ 신문사업 등록번호 : 서울, 가00206

인터넷신문 등록번호 : 서울, 아02546 ㅣ 등록일 : 2013년 3월 20일 ㅣ 제호 : 메트로신문

사업자등록번호 : 242-88-00131 ISSN : 2635-9219 ㅣ 청소년 보호책임자 및 고충처리인 : 안대성