디지털 기술을 기반으로 개인화된 서비스를 제공하는 주문형 플랫폼 산업이 성장하면서 기존 오프라인 거래와는 차별화된 유형의 일자리와 고용 형태를 창출하는 소위 '긱 경제(gig economy)'가 주목받고 있다.

긱 경제에 표준적인 정의는 없으나 최근에는 우버(Uber) 등과 같은 디지털 노동 플랫폼(Digital Labor Platform)을 기반으로 하는 새로운 노동 트렌드로 정의된다.

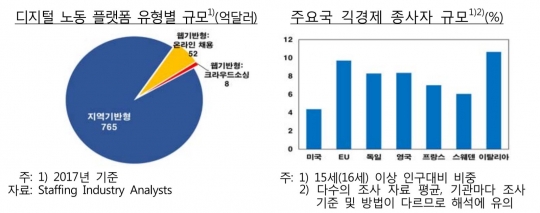

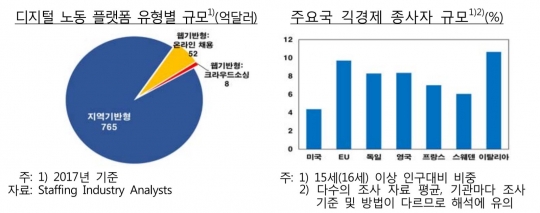

27일 한국은행의 해외경제포커스에 게재된 '글로벌 긱 경제 현황 및 시사점' 보고서에 따르면 지난 2017년 세계 디지털 노동 플랫폼 산업 규모는 총매출액 기준 820억달러로 1년 전 수준보다 65% 성장했다.

우버 등 오프라인과 연계된 지역기반 플랫폼이 전체 매출액의 대부분(92.8%)을 차지한다. 아직은 모든 작업이 온라인에서 수행되고 창의성을 요구하는 웹 기반 플랫폼 매출은 제한적인 수준이다.

플랫폼 기업들의 글로벌 자금조달 규모는 2017년 2분기 100억달러 수준으로 4년 전보다 60배 증가했다.

긱 경제 종사자수는 국가별·조사방식별로 편차가 있으나 생산가능인구 대비 10% 미만인 것으로 조사됐다. 또 긱 종사자는 대체로 젊고 고학력이며 남성 비율이 좀 더 높았다. 고용형태에 있어서는 독립계약(특수고용), 시간제·임시직 등 비전형 근로의 비중이 높은 것으로 나타났다.

플랫폼 유형별로는 지역기반형과 웹 기반형 종사자수가 대체로 비슷하거나(미국), 웹 기반형이 더 많은(유럽) 것으로 나타나 매출액 규모에서의 상반된 격차와 대조를 보였다. 산업별로는 지역기반형의 경우 택시 서비스 등 운송서비스업이 가장 큰 비중을 차지한 반면 웹 기반형의 경우 전문·사업서비스가 가장 큰 비중을 차지했다.

디지털 노동 플랫폼 유형별 규모 및 주요국 긱 경제 종사자 규모. /한국은행

긱 경제가 거시경제에 미치는 영향에 대해서는 의견이 엇갈린다. 긱 경제가 핵심 기반인 디지털 플랫폼을 통해 특정 능력이나 기술이 적용되는 새로운 일자리의 창출이 가능하고 노동 유연성을 통해서는 비경제활동인구의 노동참여를 촉진하는 효과가 기대가 있는 반면 고용의 질을 떨어뜨리고 소득 안정을 저해하는 요인으로 작용할 수 있다는 견해도 존재한다.

물가에 대해서는 긱 경제의 활성화가 인플레이션 압력을 낮추는 효과가 있다는 데 대체로 공감하는 것으로 나타났다. 보고서는 디지털 플랫폼 활용으로 효율적 생산이 가능해지고 탐색 및 거래비용도 감소하게 되면서 원가절감 효과가 발생한다고 설명했다.

보고서는 "디지털 플랫폼의 발전과 함께 긱 경제가 그동안 빠르게 성장해왔지만 규모와 위상이 아직은 전통산업에 크게 미치지 못하는 상황"이라며 "양질의 일자리 창출, 소득 안정 등과 관련하여 긱 경제의 확산이 미치는 부정적 영향에 대한 논란이 지속적으로 제기될 것"이라고 말했다.

그러면서 "우리나라의 경우 세계 최고 수준의 인터넷 네트워크와 모바일 상거래 시장을 바탕으로 긱 경제의 도입과 확산이 예상보다 빨라질 수 있어 적극적으로 대비할 필요가 있다"며 "긱 경제가 기술혁신을 바탕으로 지속적으로 진화하는 특성이 있어 진전 상황을 면밀히 파악하고 적절한 발전방안을 모색해야 한다"고 강조했다.

Copyright ⓒ 메트로신문 & metroseoul.co.kr

Copyright ⓒ 메트로신문 & metroseoul.co.kr