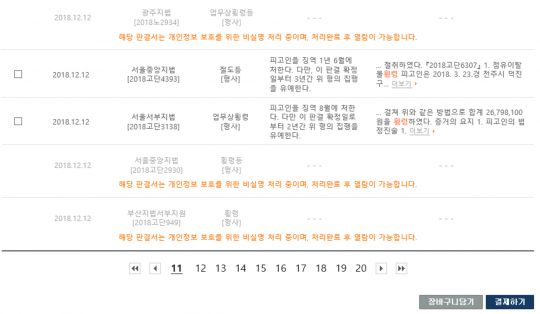

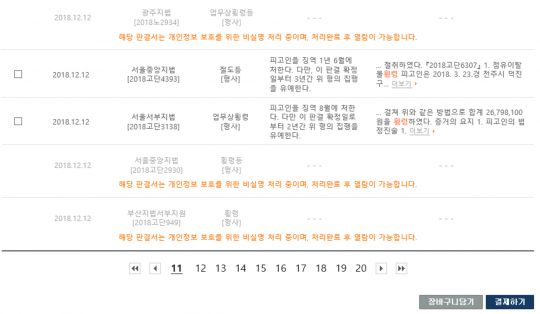

1일부터 대법원 누리집에서 전국 법원의 형사사건 판결문을 임의어로 검색해 열람할 수 있게 됐다. 비실명 처리가 완료된 판결문은 화면 왼쪽 상자를 눌러 확인 표시를 하고 장바구니에 담아 건당 1000원에 결제할 수 있다. 해당 서비스는 인터넷 익스플로러에서만 사용할 수 있다./대법원 누리집 캡처

형사 판결문 검색이 쉬워졌지만, 피고인 실명화와 인공지능 도입 등 과제가 만만치 않다는 분석이 나온다.

대법원은 지난 1일 형사 판결서 인터넷 통합 검색·열람 서비스를 시작했다. 대법원 누리집에서 전국 법원의 형사 판결서를 '횡령' 등 임의어로 검색할 수 있다. 수수료는 민사와 같이 건당 1000원이다.

이전까지는 사건번호와 피고인 성명을 입력해야만 검색·열람이 가능해, 형사재판 당사자가 관련 사건을 미리 분석하지 못하는 불편이 있었다. 학계와 법조계에서도 무전유죄와 소송 남발 방지 등 사법정의에 필요하다며 판결서 열람을 요구해왔다.

하지만 학계에선 '갈 길이 멀다'는 평가가 나온다. 짧은 검색 기간과 비실명 판결문에 붙는 수수료 문제 때문이다. 형사 판결문은 2013년, 민사 판결문은 2015년 이후 확정된 판결만 검색할 수 있다. 이전 판결문은 해당 법원과 사건번호를 특정해 판결서 제공 신청 절차를 밟아야 볼 수 있다.

수수료 지불 역시 문제로 거론된다. 해당 판결문이 필요한지 확인하는 일에도 1000원을 내야 하는 구조여서, 법원이 유효 문건 1개를 건지는 데 100건 이상을 훑어야 하는 현실을 외면한다는 지적이다. 이미 익명 처리된 판결서 열람에 수수료를 내는 일이 과연 정당한지도 논란거리다. 사단법인 오픈넷은 지난해 10월 대법원의 판결문 공개 환영 논평에서 "호주, 캐나다 등 강력한 개인정보보호법을 가진 국가들이 판결문에서 실명까지 전체 공개하는 점을 감안하면 검색 목적의 한시적 열람은 자유롭게 허용해야 한다"고 주장했다.

시대에 맞지 않게 인터넷 익스플로러를 통해서만 판결서 검색이 가능한 점도 문제로 지적된다.

일각에선 이번 판결서 열람을 계기로 사법부와 행정부가 판결문 분석에 필요한 도구를 일반에 공개해, 4차산업혁명 법률시장 활성화를 이끌어야 한다는 조언도 나온다.

나라에서 판결문 학습 데이터셋(Dataset·여러 정보를 활용 목적에 맞게 묶은 데이터 일체)을 일반에 제공하면, 법률시장에서 인공지능 판사·변호사 프로그램 개발 경쟁이 붙는다는 설명이다.

강장묵 남서울대 빅데이터산업보안학과 교수는 "나라에선 판결문 분석 프로그램 자체를 개발하지 말고, 앱 개발에 필요한 인공지능 학습 데이터셋만 공개하면 된다"며 "우선 형태소(말의 최소단위)부터 분석하기 위한 라벨링(컴퓨터가 이해할 수 있는 이름 붙이기)이 필요하다"고 말했다. 방대한 분량의 판결문이 라벨링되면, 기계학습으로 관련 데이터가 쌓인다. 이렇게 모인 데이터는 인공지능 프로그램이 판사 혹은 변호사 입장에서 사건을 분석하는 데 활용된다.

강 교수는 "이런 도구를 만드는 비용이 너무 높다는 이유로 특정 기업이 선점하게 내버려 둘 경우 공공성에 문제가 생길 수 있다"고 경고했다. 국가에서 알고리즘(인공지능 프로그램 작동 원리)을 만들어 무료 소프트웨어 도구 저장소인 '깃허브(Github)'에 등록하면, 시장에서 이를 활용한 판결문 분석 프로그램 경쟁이 촉발된다는 설명이다.

그는 "이런 알고리즘 개발을 외주로 해결하려 들면 제대로 된 결과를 기대할 수 없다"며 "미국 MIT(메사추세츠 공대) 미디어랩에 기술자와 철학자·사회학자·정치학자·윤리학자·공학자가 붙듯이, 판결문 알고리즘 역시 판사와 기술자들이 대등하게 대화하며 개발해야 세금 낭비를 막을 수 있다"고 강조했다.

판사의 판결문 작성 단계부터 라벨링 처리가 되는 도구가 필요하다는 주장도 나온다.

Copyright ⓒ 메트로신문 & metroseoul.co.kr

Copyright ⓒ 메트로신문 & metroseoul.co.kr