서울역사박물관이 노면전차 '381호'를 1968년 운행 당시 모습으로 복원했다고 19일 밝혔다.

노면전차는 우리나라에 처음 도입된 1899년부터 약 60년 동안 이용됐지만, 버스와 자동차 등 대체 교통수단이 등장하면서 1968년 11월 28일 자정에 역사 속으로 사라졌다.

이번에 복원된 전차 381호는 실제 운행됐던 노면 전체 가운데 현재까지 남아있는 두 대 중 한 대다. 길이 13.7m, 너비 2.4m, 높이 3.2m, 무게 18t으로 2010년 8월 24일 근대문화유산 중 보존·활용가치를 인정받아 문화재청등록문화재 467호로 지정됐다. 다른 한 대인 363호는 서울어린이과학관에서 보존하고 있다.

박물관은 381호가 제작사와 모델, 탑승인원 등 각종 제원(諸元)이 명확하고 운행시기(1930년대~1968년)가 확인돼 20세기 중반(일제강점기~70년대 이전) 서울의 교통사 연구에 중요한 사료적 가치를 지니고 있다고 평가한다.

차체 외부 도장 보존 처리 전(왼쪽)과 후(오른쪽)./서울시

381호는 1968년 전차운행이 전면 중단된 이후 1973년부터 서울어린이대공원(능동)에 전시되다 2007년 서울역사박물관으로 옮겨졌다. 2009년 한 차례 보존 처리를 했지만, 당시에는 자료 부족으로 실내 철물과 내장재 등 일부분이 복원되지 못했다.

이후 박물관은 '2017년 보존처리 사업'을 통해 도면과 당시 사진자료를 분석해 이 전차가 1966년~1968년 사이에 개조됐다는 사실을 밝혀냈다. 실내 합판종류와 출입문 걸쇠, 운전석 차단봉 등 철물 제작에 사용된 접합방식 등도 알아냈다.

보존처리 전에는 차체 외부 도장(塗裝)이 손상돼 들떠있거나 부분적으로 결손돼 있었다. 실내 철물들은 기능을 상실하거나 자료 부족으로 복원하지 못한 상태였다.

이에 박물관은 손상돼 있던 차체외부 도장의 성분과 색상에 대한 과학적 분석으로 재도색해 복원했다. 미복원됐던 철물(hardware)은 1960년대 사진자료와 도면을 근거로 형태를 복원한 후 부착했다.

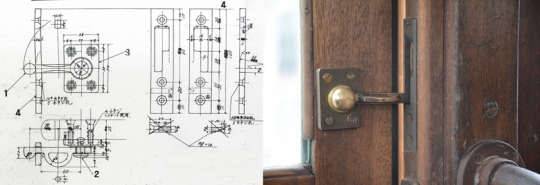

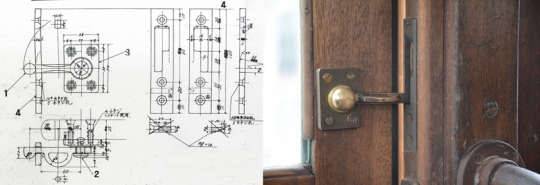

1936년 출입문 걸쇠 도면(왼쪽)과 복원된 걸쇠./서울시

1966년~1968년 당시 개조된 형태의 가장 큰 특징은 출입문을 총 6개(양쪽 3개씩)에서 4개(양쪽 2개씩)로 줄인 점이다. 또한 승차 가능 인원을 늘리기 위해 내부 벽면을 따라 길게 부착됐던 좌석 4개를 2개로 줄이기도 했다. 정중앙에 있던 출입문은 한쪽으로 치우친 형태로 부착했다.

박물관이 보존처리 과정 중 내부에서 수습된 벽면 합판 파편을 분석한 결과, 고밀도 섬유질 판재인 '하드보드(Hard Board)'가 사용된 사실을 확인했다. 걸쇠와 운전석 차단봉 등 실내 철물 제작에 사용된 접합방식이 리벳팅(Riveting) 기법이라는 점도 알아냈다.

서울역사박물관은 서울의 역사와 문화유산을 보존을 위해 목재·금속·도자기·석재·지류·서화 등 연간 약 250여 점의 다양한 문화재를 보존처리하고 있다.

지난 2005년 청계천 출토유물, 2008년 북한산 삼천사지 출토유물, 2009년 전차381호, 2011년 유순정 영정 등을 보존처리 했다.

2007년에는 오염된 상태로 수습된 북한산 삼천사지의 '청자상감유문매병' 파편 100여개를 1년여간 세척·접합해 원형 수복했다.

2011년에는 보존처리 전 6조각으로 분리된 상태로 손상된 '유순정 영정'을 세척과 배접, 색맞춤 처리를 거친 후 전통적인 형태로 족자를 꾸며 조선시대 초상화 형태로 복원했다.

Copyright ⓒ 메트로신문 & metroseoul.co.kr

Copyright ⓒ 메트로신문 & metroseoul.co.kr