주거용·소규모 상업용 에너지저장장치(ESS) 시장을 키우려면 전력 소매판매 시장에 민간기업 진입을 허용해야 한다는 주장이 제기됐다.

한국경제연구원이 20일 '에너지 프로슈머 시장에서의 에너지저장장치(ESS) 활용 사례 및 제도 개선 필요성' 보고서를 통해 이같이 밝혔다.

에너지저장장치(ESS: Energy Storage System)는 전력 생산량이 많거나 사용량이 적은 시간에 전기를 배터리 등 저장장치에 저장했다가 사용량이 많은 시간 또는 비상시에 공급해 에너지 효율과 전력계통의 안정성을 높이는 설비를 말한다.

한경연은 "ESS 시장이 빠르게 성장하고 있는 가운데 우리나라는 대규모 ESS 활용에 있어서는 선두국에 속하지만 향후 유망 분야인 주거용·소규모 상업용 ESS 활용도는 높지 않다"고 지적했다.

실제로 우리나라는 독일 다음으로 가장 큰 규모의 ESS의 누적 설치 용량(양수발전 제외)을 확보하고 있는 국가다. 특히 지난 4월 최근 급성장하고 있는 화학적 배터리 설치 용량을 기준으로는 미국에 이어 2위를 차지했다.

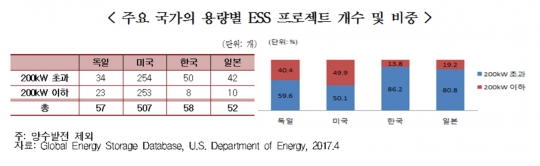

반면 우리나라에서 운영 중인 58개 ESS 프로젝트 중 설치용량이 200㎾이하인 가정용·상업용은 8개로 13.8%에 불과했다. 우리와 달리 미국과 독일은 각각 49.9%, 40.4%에 달했다.

송용주 한경연 연구원은 "우리나라는 ESS 설치비용이 많이 들고 소규모 전력소비자의 경우 ESS를 활용한 수익 창출 방안도 마땅치 않아 주로 대규모 민간 사업장이나 전력공기업에서만 활용하고 있는 실정"이라며 "가정이나 소규모 사업장에서의 ESS 활용도를 높이려면 전력산업 구조 개편이 필요하다"고 주장했다.

태양광 발전 설비에 ESS를 연계해 설치하면 잉여 전력을 ESS에 저장해 비상시 사용하거나 판매할 수 있어 장기간 사용하면 설치비 대비 비용절감 효과가 크다.

하지만 우리나라는 전력 판매시장을 한전이 독점해 민간 중개업자의 시장진입이 어렵다보니 개인이 전력 판매로 수익을 내기가 사실상 불가능하고 통신·건설·금융 등과 융합한 신규 서비스 도입도 어려울 수밖에 없다는 주장이다.

송 연구원은 "시장 발전 가능성이 큰 에너지 프로슈머 시장을 활성화하는 측면에서도 주거용·소규모 사업장에서의 ESS 활용도를 높일 필요가 있다"고 주장했다.

우리와 달리 독일은 전력 소매판매 시장에 민간 기업 진입이 가능해 소규모 전력 중개 사업자를 통한 전력 거래가 활발하게 이뤄지고 주거용 ESS 사용량도 증가하고 있는 것으로 나타났다. 독일의 경우 주거용 태양광 설비를 신규 설치할 때 ESS와 연계해 설치한 비중이 2014년 14%에서 2015년 41%로 3배가량 늘었다. 또 일조량이 많은 5월에서 9월까지는 전력의 대부분을 태양광과 ESS가 연계된 시스템으로 조달하는 등 ESS 활용을 통한 요금 절감효과도 누리고 있다.

우리나라도 경제성뿐만 아니라 환경과 안전을 고려해 지난해 6월 에너지 프로슈머를 허용하는 전기사업법 개정안이 정부에서 발의 됐으나 전력 소매판매 시장의 민간 진입을 금지하는 개정안과 충돌하면서 현재 국회에 계류 중이다. 그 결과 지난해 11월 시작될 예정이었던 소규모 전력중개 시범사업은 사업자만 모집한 채 무기한 지연되고 있다.

송 연구원은 "독일이 현재 민간 판매기업 1000여개를 통해 소규모 전력 거래가 이뤄지고 있을 정도로 활발한 거래가 가능한 것은 1998년 전력 발전·판매 사업에 민간 기업 진입을 허용하는 등 에너지 프로슈머 시장 성장 기반이 갖춰졌기 때문"이라며 "우리도 독일처럼 에너지 프로슈머 시장을 활성화하려면 관련 법 개정이 시급하다"고 주장했다.

Copyright ⓒ 메트로신문 & metroseoul.co.kr

Copyright ⓒ 메트로신문 & metroseoul.co.kr