(왼쪽부터) BNK금융그룹 성세환 회장, JB금융그룹 김한 회장, DGB금융그룹 박인규 회장./각 사

'BNK는 날고, JB는 달리고, DGB는 쫓는다.'

한 금융권 관계자가 지방금융지주사들의 성장 속도를 비유한 말이다. 지방은행들은 2010년을 기점으로 지주사로 전환하면서 몸집을 키우고 실적을 올리는 등 빠른 성장세를 보이고 있다. 하지만 속을 들여다보면 각각의 이슈와 영업 전략에 따라 성적이 나뉘는 모양새다.

12일 금융권에 따르면 3대 지방금융지주의 상반기 기준 총자산은 207조6977억원으로 지난해 말(196조1919억원)보다 5.86%(11조5058억원) 늘었다.

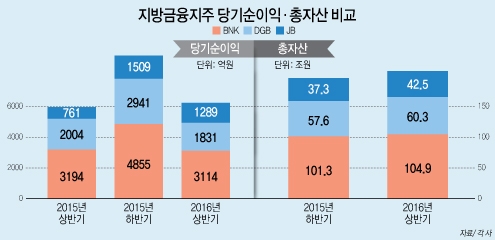

가장 빠르게 크는 곳은 BNK금융지주다. BNK금융은 올 상반기 총자산 104조9000억원, 당기순이익 3114억원을 달성하며 지방금융지주 가운데 '부동의 1위'를 지키고 있다.

지난 2014년 말 경남은행 인수 후 다양한 M&A(인수·합병)을 통해 몸집을 불리고 계열사 간 시너지 창출을 이끌어내 결과다. 상반기 조선·해운업 구조조정으로 인한 위기도 잘 넘겼다. 부실 최소화에 힘쓰는 동시에 유통업체인 롯데그룹과 손잡고 모바일뱅크 '썸뱅크'를 출시해 소매금융을 확대했다.

수도권·해외진출 등 지역을 벗어나 영업망을 넓히는 전략 또한 기업 가치에 긍정적인 영향을 미쳤다. BNK금융은 2014년부터 해외 진출을 본격화해 상반기 기준 4곳까지 점포를 냈으며, 2012년 말 개설한 부산은행 중국 칭다오 지점은 2년 만에 흑자로 전환했다.

이런 성과로 연임에 성공한 성세환 회장은 올해 당기순이익 5500억원, 2020년까지 총 자산 140조원, 당기순이익 1조원 달성을 목표로 제시했다. BNK금융은 올 상반기 이미 3114억원의 실적을 낸 바, 목표 달성이 어렵지 않을 것으로 보인다.

JB금융지주도 맹추격하고 있다. JB금융은 아직까지 3대 금융지주 가운데 규모와 순익 등이 가장 작다. 그러나 성장 속도가 눈에 띄게 빠르다. JB금융의 올 상반기 순이익은 1289억원으로 전년 동기(761억원) 대비 69.4%(528억원) 급증했다.

주력계열사인 전북·광주은행을 비롯해 비은행계열사인 JB우리캐피탈까지 골고루 성장한 영향이다. 올 상반기 전북은행과 광주은행은 각각 429억원, 615억원의 순익을 올리고 JB우리캐피탈의 402억원의 순익을 냈다.

영업망 확장도 공격적이다. JB금융은 2010년 김한 회장이 취임한 이후 본격적인 수도권 공략에 나섰다. 2014년 광주은행과 전북은행의 수도권 점포는 각각 4개, 19개에 불과했으나 현재 각각 28개, 20개까지 확대됐다.이 중 절반 이상의 점포가 손익분기점(BEP)을 넘기며 빠르게 안착하고 있다. 이 밖에도 전북은행이 주축으로 JB우리캐피탈과 함께 캄보디아 프놈펜상업은행(PPCB)을 인수하는 등 M&A에도 적극적인 모습이다. 김한 회장은 이런 성과 등을 인정받아 올해 연임에 성공했다.

DGB금융지주는 BNK와 JB를 추격하고 있다. 올 상반기 DGB금융은 비교적 무난한 실적을 냈으나 순이익은 지난해와 전년 동기보다 감소했다. 대구은행의 순이자마진(NIM)이 2.16%로 0.12%포인트 떨어지는 등 수익성 관리가 미흡했다는 지적이다.

DGB금융은 불과 몇 년 전만 해도 BNK금융의 맞수였으나, 경남은행 인수전에서 고배를 마신 뒤 'M&A 늪'에서 주춤하는 모습이다. 아주캐피탈, 현대자산운용, KDB생명 등 각종 금융사 인수에 나섰다가 중도 포기하거나 최종인수자로 선택받지 못했다. 지난해 DGB생명보험(옛 우리아비바생명)을 인수하긴 했으나 이 과정에서 유상증자 등이 악재로 작용해 주가가 하락하기 시작했다.

박인규 회장은 취임 당시 당기순이익 3050억원 달성과 2017년까지 총자산 80조원을 이루겠다는 목표를 내건 바 있다. 현재 DGB금융의 총자산은 60조원 규모다. 그나마 순익 '3050'은 기대해볼 만 하다는 평가다. 그동안 2014년 2297억원, 2015년 2941억원으로 연달아 목표 달성에 실패했으나, 박 회장의 임기 마지막 해인 올해에는 목표 달성 가능성에 무게가 실리고 있다.

Copyright ⓒ 메트로신문 & metroseoul.co.kr

Copyright ⓒ 메트로신문 & metroseoul.co.kr