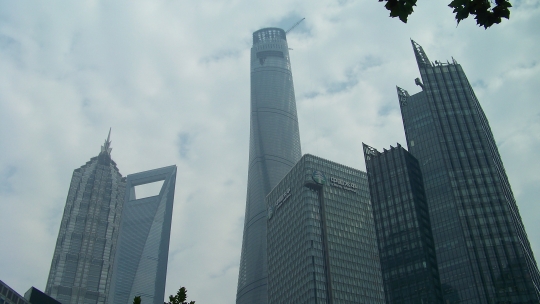

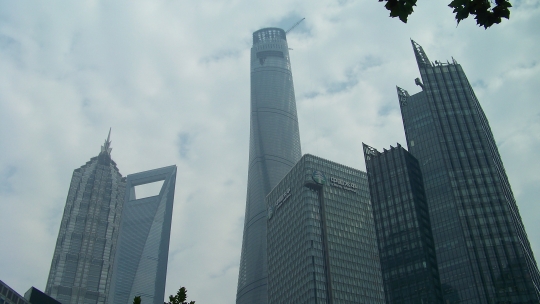

중국의 국제화를 상징하는 상하이 푸동지구의 모습. 개방 이후 경제성장을 이룩한 중국은 인터넷에서는 쇄국주의를 강화하고 있다. /송병형 기자

중국 당국의 인터넷 쇄국주의로 인해 디지털세계가 중국과 나머지 세계 전체로 양분화됐다는 지적이 나왔다.

월스트리트저널(WSJ)은 9일(현지시간) "베이징 당국이 자국의 인터넷 보호를 위해 장막을 친 지 20여년이 지난 지금 디지털 세계가 양분화됐다"며 "이로 인해 페이스북이나 우버와 같은 미국 IT 업체들이 자력으로 중국시장을 두드리는 것이 불가능해졌고, 중국 업체들은 그 이상의 심각한 상황에 처해 있다"고 지적했다.

WSJ에 따르면 중국의 웹 사업자들은 중국을 벗어날 경우 중국시장에서 쌓은 모든 것을 포기하고 새로 시작해야 한다. 아니면 글로벌시장 진출을 포기해야 한다. '중국에 남느냐, 아니면 탈중국이냐'를 양자택일해야 한다는 것이다.

최근 미국에서 가장 뜨거운 반응을 얻고 있는 비디오 커뮤니티 앱인 '뮤지컬리'가 대표적이다. 놀랍게도 뮤지컬리는 중국 상하이의 회사가 내놓은 앱이다. 하지만 이 앱에서는 중국의 흔적을 찾아볼 수 없다. 중국의 인터넷 환경이 나머지 모든 세계와 전혀 다르기 때문이다. 뮤지컬리 공동창업자인 알렉스 주는 "중국의 인터넷은 닫혀 있다. 해외업체가 중국시장에서 경쟁하려면 완전히 달라져야 한다"고 말했다.

그가 말하는 완전한 변신에 성공한 사례는 없다. 글로벌 IT공룡들의 진입은 좌절을 계속했다. 이 덕에 중국의 3대 IT업체인 BAT(바이두, 알리바바, 텐센트)는 초고속 성장을 이룩했다. 하지만 역으로 BAT 역시 중국시장에서만 생존 가능한 '우물 안 개구리'가 되고 말았다.

중국과 나머지 세계와의 인터넷 환경 차이는 텐센트가 운영하는 '중국의 국민앱' 위챗에서 극명하게 드러난다. 위챗은 소셜네트워크서비스(SNS)에서 시작했지만 못하는 게 없는 팔방미인이다. 위챗 하나면 채팅은 기본이고 모바일 간편결제, 택시 호출, 병원 예약 등 생활에 필요한 모든 것을 해결할 수 있다. "위챗을 알면 중국이 넓은 것도 아니다"라는 말이 나올 정도다. 중국 바깥의 세계에서는 상상하기 힘든 일이다. 위챗만으로 모든 걸 해결하는 세상은 중국 내에서만 가능하다.

'우물 안 개구리'가 된 중국 IT공룡들이 글로벌시장에서 할 수 있는 일은 자금을 투자하거나 업체를 인수하는 정도다. IT의 본고장인 미국에서도, 새로 떠오르는 인도나 동남아 시장들에서도 이같은 상황은 마찬가지다.

Copyright ⓒ 메트로신문 & metroseoul.co.kr

Copyright ⓒ 메트로신문 & metroseoul.co.kr