요즘 동전 만질 기회가 흔치않다. 신용카드와 모바일 결제가 일반화되면서 설 자리를 잃고 있다. 지하철을 타고 밥을 먹을 때도 현금보다는 카드가 일반적이다. 지갑에 현금을 넣고 다니는 것보다 카드결제가 간편해서다. 현금으로 계산하면 동전이 거스름돈으로 돌아 온다. 동전은 주머니에 넣고 다니기도 불편하다. 그래서 소비자 대부분은 동전을 만들고 싶지 않은 심리가 강하다. 그래서일까. 동전 없는 사회가 현실화될 지에 관심이 쏠린다.

◆동전 없는 사회…걱정 반 기대 반

한국은행은 지난 1월 '중장기 기급결제업무 추진전략'의 하나로 오는 2020년까지 '동전없는 사회' 도입 방안을 마련할 방침이라고 밝힌 바 있다. 동전 없는 사회를 그리고 있는 셈이다. 한은은 약국과 편의점 등에서 시범 서비스를 시작할 예정이다. 거스름돈을 선불식 교통카드에 충전하는 방식 등으로 동전을 회수할 계획이다. 편의점에서 4500원짜리 제품을 골라 현금 5000원을 내면 거스름돈 500원은 카드에 충전해 주는 방식이다.

한은이 동전 사용을 줄일 수 있다고 보는 근거는 우리나라의 소액결제망이 잘 구축돼 있어서다. 국민 다수가 금융 기관 결제계좌를 갖고 있기도 하다. 한국은행은 금융기관, 전문 정보기술(IT)업체 등과 공동연구그룹을 구성해 가장 효율적인 방안을 마련할 계획이다. 그러나 한편으로는 동전 없는 사회를 걱정하는 이들도 있다.

2015년 12월 제주도 제주시 동문시장. 한 고객이 고기국수를 먹고 신용카드를 꺼내자, 식당 주인이 머리를 긁는다.

"손님, 현금만 되는데요."

현금만 받는 가게들 때문에 동전 없는 사회 정착이 힘들거란 이야기가 나온다. 개인정보에 민감하거나 신용이 낮은 사람들은 현금사용을 선호 한다. 청소년과 노인 등 취약계층에게도 동전이 유용하다.

한국은행은 동전을 완전히 없애지 않고 줄이겠다는 계획이다. 지난 4월 한국은행이 공표한 '2015년 지급결제 보고서'에는 '카드에 충전 또는 계좌입금 해줌으로써 동전사용을 최소화'한다는 내용이 담겨있다. 양모씨(27·여)는 "동전 거스름돈을 신용카드나 통신사 포인트에 적립한다면 더 편리해지지 않겠느냐"며 기대감을 드러냈다.

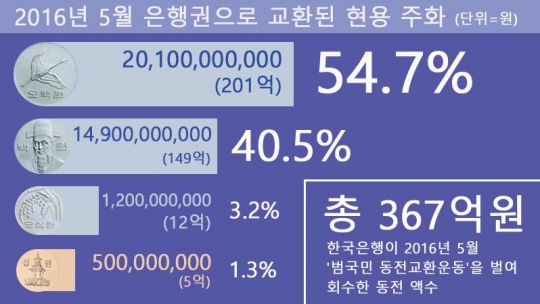

한편 한은은 지난 5월 한 달간 '범국민 동전교환운동'을 벌인 결과 367억원의 동전이 몰렸다. 동전 22억6700만 개가 은행권으로 교환됐다. 500원화가 201억, 100원화는 149억, 50원과 10원화는 각각 12억과 5억원어치다. 개수로는 100원화가 1억4900만개로 가장 많았다. 이들 동전을 새로 만들려면 225억원의 비용이 들어 간다고 한다.

◆동전 없는 사회의 걸림돌은?

하지만 넘어야 할 산이 많다. 한국은행은 동전 없는 사회 모델 확립을 마치지 못한 상태다. 한은 관계자는 "생각보다 동전에 대한 이해관계자가 많아 관련 내용을 협의해야 한다"며 "이르면 내년 초에나 시범 서비스를 할 수 있을 것"이라고 설명했다.

카드사나 통신사와의 업무 협약도 순조롭게 이뤄져야 한다. 거스름돈을 선불카드에 입금하기 위해선 카드사와의 협력이 필수다. 카드업계는 선불카드가 수익성에 도움이 되지 않는다고 판단하고 있다. 여기에다 개인정보 유출 사건이 터지면서 선불카드 등의 취급을 꺼리는 상황이다.

동전이 사라지면 한국조폐공사의 입지도 흔들릴 수 있다. 업계 관계자는 "입지가 좁아진 조폐공사가 한국은행에 다양한 기념주화 발행 허가를 요청할 수도 있다"고 했다. 프랑스 조폐공사 처럼 명품 업체들과 손을 잡고 특정 브랜드 주화 세트를 내놓는 방법이 대안으로 떠오를 수 있다는 것.

지난달 24일 열린 '지불수단의 미래'를 주제로 열린 세미나에서 조폐공사 관계자는 "현금이 사라지는 구조적 위기 속에서 관련 기술혁신 업체의 자유로운 시장진입을 위해 중립적 공공의 역할을 수행하는데 방점을 둘 계획"이라고 밝혔다.

Copyright ⓒ 메트로신문 & metroseoul.co.kr

Copyright ⓒ 메트로신문 & metroseoul.co.kr