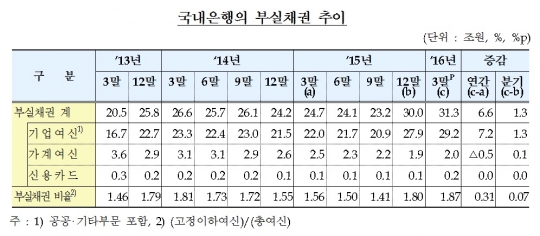

2016년 3월 기준 국내은행의 부실채권 추이 자료=금융감독원

>

조선·해운업의 구조조정이 본격화되면서 국내은행의 부실채권이 15년 만에 최대치를 기록했다.

부실채권은 은행의 대출 채권 분류 5단계(정상·요주의·고정·회수의문·추정손실) 가운데 '고정' 이하 대출로 분류된 채권이다.

금융감독원이 2일 발표한 '국내은행의 부실채권 현황(잠정치)'에 따르면 올해 3월 말 은행권 부실채권규모는 31조3000억원으로 지난해 말보다 1조3000억원 증가했다.

1년 전과 비교하면 6조6000억원 늘었으며, 2001년 3월 말(38조1000억원) 이후로는 최대 수준이다.

이에 따라 전체 여신 대비 부실채권 비율도 1.87%로, 글로벌 금융위기를 겪은 2010년 3월의 2.0% 이후 5년 만에 가장 높았다.

금감원은 국내 은행의 부실채권 비율은 미국(1.54%ㆍ작년 말), 일본(1.53%ㆍ작년 9월 말) 등 주요국에 비해 다소 높은 수준이라고 평가했다.

부실채권 증가의 주범은 기업 여신에 있다.

기업 부실채권은 올해 3월 말 29조2000억원으로 전체 부실채권의 93.3%를 차지하고 있다.

가계여신 부실채권은 2조원, 신용카드채권 부실채권은 2000억원 수준에 불과하다.

기업의 부실채권비율도 계속 상승하고 있다.

2014년 말 2.09%에서 지난해 말 2.56%, 올해 3월 말 2.67%까지 올랐다.

특히 대기업 부실채권 비율이 3월 말 4.07%로 작년 말보다 0.31%포인트 높아졌다.

중소기업은 1.61%로 0.03%포인트 떨어졌다.

업종별로는 조선(12.03%), 해운(11.43%), 건설(4.27%)의 부실채권 비율이 높았다.

은행별로는 국책은행인 산업은행의 부실채권비율이 6.7%로 가장 높았다. STX조선해양, 현대상선, 한진해운 등 구조조정 대상 기업의 여신을 대규모 가지고 있기 때문이다.

수출입은행과 농협이 각각 3.35%, 2.15%로 뒤를 이었다.

국책은행에 비해 부실여신이 상대적으로 적은 시중은행의 부실채권비율은 우리(1.38%), 하나(1.24%), 국민(1.08%), 신한(0.86%) 등 1%대 안팎으로 나타났다.

하지만 시중은행들은 현재 조선사들 여신을 '정상'으로 분류, 충당금을 거의 쌓지 않은 상태여서 기업 구조조정이 본격화될 경우 수익성이 나빠질 것으로 전망된다.

이재용 금감원 특수은행국 부국장은 "조선업 등 취약업종을 중심으로 은행권 부실채권에 대해 면밀히 모니터링 할 것"이라며 "자산건전성 분류를 통한 적정 수준의 충당금을 적립해 손실흡수 능력을 강화하도록 유도할 예정"이라고 말했다.

한편, 올해 1분기 새로 발생한 부실채권은 7조5000억원으로 전 분기(13조3000억원)보다 5조8000억원 감소했다. 정리된 부실채권은 6조2000억원으로 전 분기(6조5000억원) 대비 3000억원 줄었다.

Copyright ⓒ 메트로신문 & metroseoul.co.kr

Copyright ⓒ 메트로신문 & metroseoul.co.kr