신한·우리은행, 정맥·홍채인증으로 매체 없이 ATM 이용…호환성 결여·보안 우려 등 한계

비대면 거래가 확산되면서 금융권에 생체인증 열풍이 불고 있다. 생체인증은 카드나 통장 등 매체 없이 신체의 일부를 이용해 본인을 인증하는 방식이다. 금융거래의 간편함과 동시에 보안성까지 높일 수 있는 방식으로, 지난해 말부터 은행권에서 속속 도입하고 있다.

다만 아직까지 시범 단계인데다 금융사별 호환이 되지 않아 한계가 드러나는 모양새다. 은행들은 현재 적용한 생체인증 방식의 이용률을 밝히지 않을 뿐만 아니라 다른 은행의 인증 방식을 연구하는 등 눈치싸움이 한창이다.

(왼쪽부터) 신한은행의 '디지털 키오스크' 정맥 인증 방식, 이광구 우리은행장이 자동화기기에서 홍채인증 시연을 하고 있다.

◆ATM·스마트폰에선 '내 몸이 비밀번호'

1일 금융권에 따르면 은행들은 자동화기기(ATM) 또는 스마트폰 앱을 이용해 생체인증 서비스를 실시하고 있다.

신한은행은 지난해 12월 손바닥 정맥 인증 방식을 적용한 스마트무인점포 '디지털 키오스'를 선보였다. 디지털 키오스크는 입출금 창구 거래량 기준 약 90%에 해당하는 107가지의 영업점 창구업무가 가능하다. 현재 수도권을 중심으로 지역별 주말·야간 운영 거점 점포를 지정해 17개 영업점에 24대의 기기가 운영되고 있다.

정맥 인증 방식은 적외선 스캐너를 통해 접촉 없이 손바닥 정보를 읽을 수 있는 시스템이다. 정맥은 사람마다 핏줄의 굵기와 위치, 모양 등이 달라 개인 식별력이 높다.

우리은행은 ATM에 홍채인증 방식을 적용했다. 서비스는 입금·출금·송금·조회 업무가 제공되며 우선 서울 내 5개 전략점포에서 운영되고 있다.

홍채인증은 사람마다 고유한 특성을 가진 홍채 패턴을 이용했다. 자동화기기에서 홍채를 인식하면 기계 내에서 바로 암호화하고, 이 정보를 한 번 더 암호화한 뒤 우리은행 내부 전산 시스템으로 이동해 저장함으로써 보안성을 높였다.

ATM 생체인증 기능은 간편함과 보안성 '두 마리 토끼'를 잡으려 시도됐으나, 업계에선 아직까지 미적지근한 반응이다. 기능을 추가한 기기를 새로 만들어 내기엔 비용이 크게 소요될 뿐만 아니라 아직까지 두 은행에서 괄목할 만한 성과를 보이지 않았기 때문이다.

나머지 시중은행과 지방은행은 스마트폰을 통한 지문인증 방식을 우선 도입하는 추세다. 지문인증은 피부의 표피 아래층인 진피에 만들어지는 고유 패턴을 인식하는 기술로, 이미 다방면에서 널리 쓰이고 있어 비교적 익숙한 방식이다.

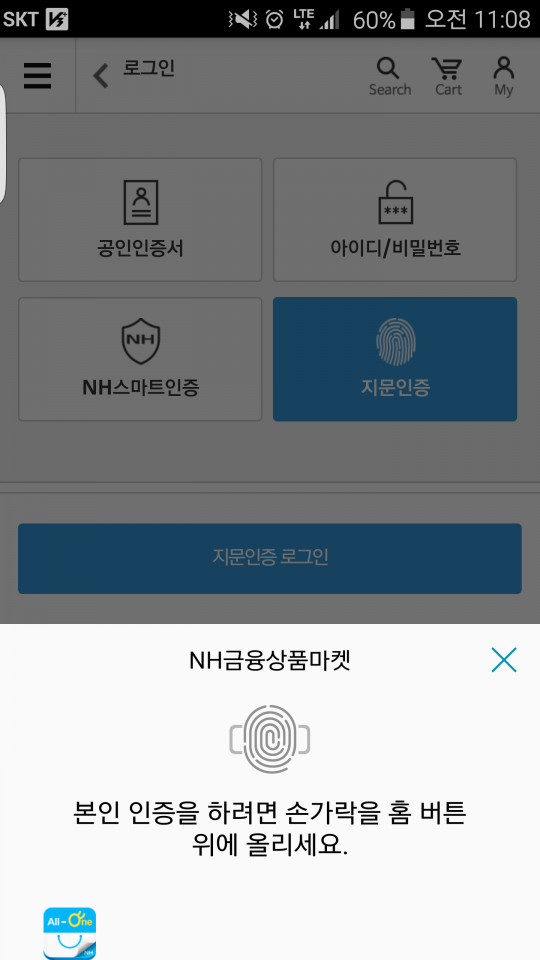

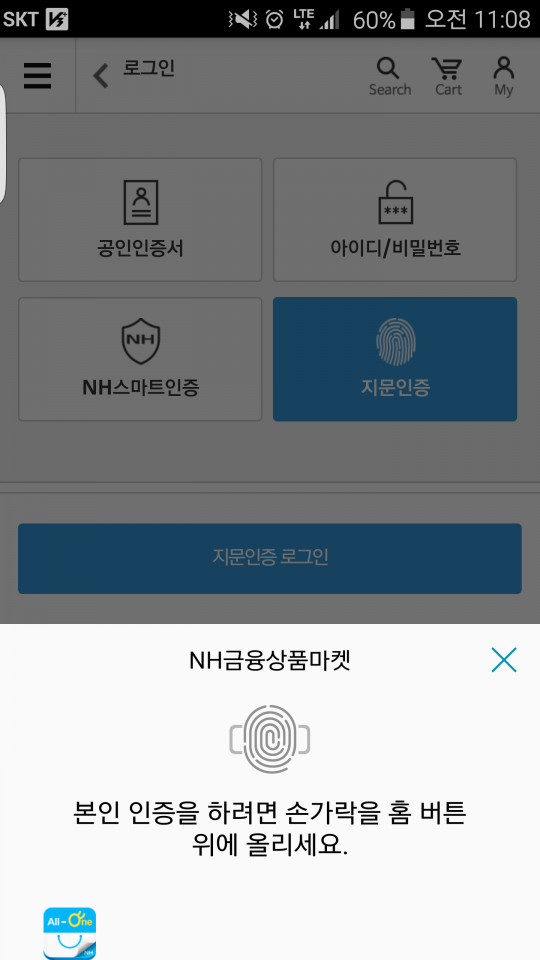

NH농협은행은 지난해 말 'NH스마트금융센터' 앱을 출시하고 공인인증서를 대체해 지문 인증만으로 로그인과 예·적금 가입이 가능토록 했다.

KEB하나은행도 지난달 스마트폰뱅킹(1Q bank)에서 공인인증서 없이 계좌이체가 가능한 지문인증 서비스를 시행하고 있다. BNK금융그룹 부산은행도 지난 3월 말 출범한 모바일뱅크 '썸뱅크'에 지문인증 방식을 탑재했다.

농협은행 'NH스마트금융센터' 내 지문인증 화면

◆이용현황은 '쉿'…호환성·보완성이 관건

이 처럼 은행권에서 다양한 방식의 생체인증 방식을 내놓고 있으나, 아직까지 실효성은 눈에 띄지 않는다. 은행별로 호환이 되지 않을 뿐만 아니라 사용할 수 있는 환경도 제한적이기 때문. 이에 따라 은행들도 생체인증 이용현황 공개를 꺼리고 있다.

현재 은행 간 생체 정보의 교차 사용이 불가능해 고객들은 은행마다 따로따로 생체 정보를 입력해야 하는 번거로움이 있다. 이에 금융결제원은 최근 23개 바이오인증 기술 업체와 협의체를 구성하고 같은 정보끼리는 상호 호환이 가능하도록 기술 수준을 맞추는 논의에 들어갔다. 하지만 바이오 인증 업체의 의견을 반영하고 절충하는 작업 등을 거쳐야 하기 때문에 단기간 내 호환성 기준을 마련하긴 어려울 것으로 전망되고 있다.

보안 또한 문제다. 비밀번호는 유출될 경우 다시 바꿀 수 있지만, 생체 정보의 경우 되돌릴 수 없다. 아직까지 국내에선 생체정보 유출이 눈에 띄지 않지만 지난해 미국에서는 연방정부 소속 공무원 560만명의 지문을 포함한 생체정보가 유출된 바, 보안에 대한 긴장을 늦출 수 없다.

생체인증 기능이 있는 ATM이 적어 사용할 수 있는 곳이 한정적이라는 점도 불편함으로 꼽힌다. 지문인증 방식의 경우 지문등록 및 인식 기능을 제공하는 스마트폰에서만 이용이 가능하다는 한계가 있다.

시중은행 관계자는 "우리나라는 플라스틱 카드의 수준이 높기 때문에 생체인증 방식은 아직까지 보조 수단"이라며 "현재 생체인증을 도입한 은행들은 기술력 확보 차원에서 시험 가동하고 있는 것이지 주된 사업은 아니다"고 말했다.

그러면서도 "고객들이 간편하고 안전한 금융 서비스를 원하는 만큼 은행들은 동시다발적으로 생체인증 방식을 내놓고 있다"며 "생체인증에 대한 인식이 더욱 확산되면 하나의 방식으로 표준화될 것"이라고 덧붙였다.

Copyright ⓒ 메트로신문 & metroseoul.co.kr

Copyright ⓒ 메트로신문 & metroseoul.co.kr