4대 시중은행 직원수 1년새 2341명 줄어…비대면거래 증가·임금피크제 등으로 감소세 이어질듯

'사람 없는 은행' 시대다. 인터넷·모바일 금융 등 비대면 거래 증가로 내점 고객이 급감하면서 은행원 또한 줄고 있는 실정이다. 이에 더해 임금피크제와 희망퇴직 등의 구조조정으로 은행원의 설 곳은 점점 사라지고 있다.

지난 한 해 동안 은행 지점 121개가 문을 닫고 4대 시중은행의 직원 수가 전년 대비 2000명 이상 감소했다. 올해 역시 연초부터 희망퇴직 신청이 시작된 가운데, 은행원의 감소가 이어질 것으로 전망되고 있다.

시중은행 관계자는 "금융 패러다임이 모바일플랫폼으로 변화하면서 온라인 거래가 큰 축을 차지하는 상황에서 은행 직원 수 감소는 불가피한 상황"이라고 말했다.

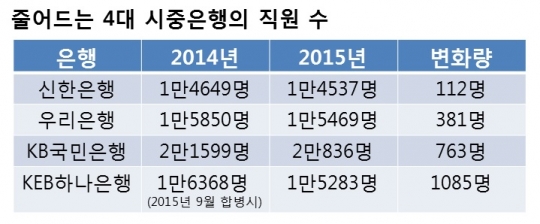

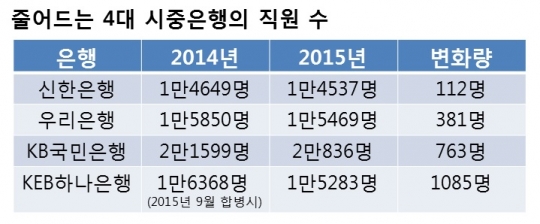

4대 시중은행의 직원 수 변화 자료=각 사 사업보고서

>

◆직원 점점 줄어…'은행원 없는 은행' 오나.

18일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 지난해 말 4대 시중은행(신한·우리·KB국민·KEB하나)의 직원 수는 6만6125명으로 전년(6만8466명) 대비 2341명 줄었다.

은행별로 살펴보면 신한은행의 지난해 말 직원수는 1만4537명으로 전년(1만4649명) 대비 112명 줄었다. 우리은행은 2014년 1만5850명에서 지난해 381명 줄어 1만5469명, 국민은행은 2만1599명에서 763명 줄어 2만836명으로 나타났다.

KEB하나은행의 직원수는 지난해 9월 외환은행과 합병 당시 1만6368명이었으나, 지난해 말 1만5283명으로 1085명 감소했다.

그중에서 국민은행은 1121명이 특별퇴직으로 나갔고 KEB하나은행은 690명이 희망퇴직 했다.

임금피크제에 따라 관리자급 임원이 줄줄이 퇴직하면서 평균 근속연수도 2014년 15.87년에서 지난해 14.6년으로 줄었다.

은행들은 이 같은 추세에 맞춰 영업점 수도 축소하고 있다.

금감원에 따르면 지난 2012년 7698개이던 은행권 전체 영업점은 2013년 7599개, 2014년 7401개, 지난해 7305개로 감소해 4년 새 400개 가까운 영업점이 문을 닫았다.

시중은행 이동점포를 방문한 한 고객이 은행원과의 대면거래가 아닌 대형 태블릿PC를 이용해 비대면 금융 업무를 이용하고 있다.

◆은행원 밀어내는 '희망퇴직·핀테크'

은행원 수가 점차 감소하는 이유로는 희망퇴직 등의 구조조정 여파와 핀테크 발달이 원인으로 꼽힌다.

올해 1월 신한은행을 시작으로 시중은행들은 임금피크제 적용자 등을 대상으로 희망퇴직 신청을 받기 시작했다.

신한은행은 만 55세 이상의 직원 190여명 등을 대상으로 1주일 가량 희망퇴직 신청을 받은 결과 부지점장급 200여명, 차장 과장급 이하 110명 등 총 310명 가량의 희망퇴직자를 받은 것으로 알려졌다.

우리은행도 최근 10년 이상 경력 직원 가운데 퇴직 신청을 접수받은 결과, 희망퇴직 인원 170명을 선정했다. 우리은행은 임금피크제 대상 희망퇴직자에게 9~30개월치 평균 임금을 특별퇴직금으로 제공할 계획이다. 임금피크 대상자가 아닌 일반 직원이 희망퇴직을 신청한 경우에는 평균 19개월치의 임금을 퇴직금으로 지급하고 1인당 1000만원 한도의 자녀 학자금을 지원한다.

국민은행은 올해 인력수급계획이 나오지 않았는데, 보통 임금피크 적용자를 대상으로 희망퇴직, 마케팅 직무, 현직 업무 등 3가지 선택지를 제안한다.

이 밖에 다른 시중은행도 아직 인력계획이 미정인 상태로, 희망퇴직 신청 여부 혹은 기간에 대한 계획이 없는 것으로 나타났다.

핀테크 확산 또한 은행원 수에 영향을 미칠 것으로 보인다.

한국은행에 따르면 은행 지점에서 입·출금 등 대면 거래를 이용하는 소비자는 지난 2013년 말 12.2%에서 지난해 말 11.3%로 줄었다. 반면 인터넷·모바일뱅킹 이용자는 87.8%에서 88.7%로 늘었다.

시중은행 관계자는 "핀테크 발달로 금융환경이 급변하면서 고객이 온라인에 몰리고 있다"며 "수익성 등을 따져봤을 때 오프라인 매장에 들어가는 돈을 줄이는 것이 불가피한 상황에서 직원수나 지점 감축은 어쩔 수 없을 것"이라고 말했다.

이어 "수익성 저하로 최근 은행들이 다양한 업권과 합종연횡 하듯이 임금피크에 따른 희망퇴직 등도 필요한 제도"라며 "다만 금융기관별 맞춤형 임금피크제를 도입해 실효성을 높일 필요가 있다"고 덧붙였다.

Copyright ⓒ 메트로신문 & metroseoul.co.kr

Copyright ⓒ 메트로신문 & metroseoul.co.kr