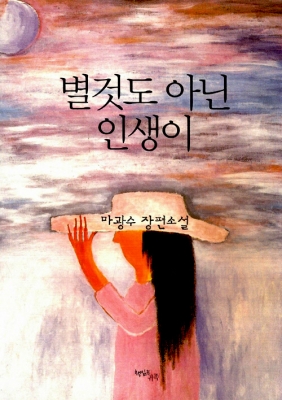

별것도 아닌 인생이

마광수 지음/책읽는귀족 펴냄

2012년의 한국사회가 마광수 교수를 여전히 품지 못할 정도의 협량이라면 초라한 것 아닐까. 소설 '별것도 아닌 인생이'를 재출간한 마 교수를 지난달 26일 그의 자택에서 만난 후에 든 생각이다.

'별것도 아닌 인생이'는 현대인의 냉소적 삶을 그리고, 여주인공 '로라'를 중심으로 주변에서 벌어지는 일상적 사건들을 '나'를 비롯한 여러 인물을 등장시켜 파노라마식으로 엮은 것이다. 표지 그림도 마 교수 작품이다.

이 소설은 마 교수가 1992년 '즐거운 사라'의 필화사건에서 받은 정신적 트라우마를 극복하기 위해 썼다. 성적 박애주의자라고 할 수 있는 여주인공 '로라'를 창조했다. 하지만 마 교수는 "트라우마가 완전히 극복은 안 돼 더라"고 말했다.

20년이 지났지만 마 교수는 그즈음 얻은 '우울증'을 지금도 앓고 있었다. "당시 10년만 지나도 이 사건(그는 외설소설을 썼다는 이유로 실형을 살았다)이 코미디가 될 것이라고 말했는데, 아직도 변한 게 없다"고 했다. 우리사회가 여전히 철저하게 이중적이기 때문이란 게 그의 설명이다. "도덕 독재"라고 표현했다.

이 책에서 마 교수가 프리섹스를 실천하는 상징으로 '로라'를 만든 것은, 이를테면 도덕 독재에 반기를 든 것이다.

"솔직 하자는 것이다. 우리나라처럼 밤문화가 발달한 나라가 어디 있나. 성매매특별법이나 만들고, 검열은 여전하고, 툭하면 19금 붙이고…카타르시스를 줘야 한다. 일본은 성범죄가 우리보다 오히려 적다"

책 속의 로라는 '박애주의자'로 묘사된다. 여러 남성에게 차별 없이 사랑을 준다. "예전 창녀의 이미지를 빌려 온 것이지, 죄와 벌의 소냐의 이미지. 프리섹스를 하는 여자는 무조건 나쁜 여자라는 등식을 깨려고 했다. 여자가 프리섹스를 한다는 것이 성적 타락이 아니다"

책 전반에 에로티시즘이 녹아있지만 마 교수는 "전체로 흐르는 것은 허무주의"라고 말한다. 로라와 사랑을 나누는 등장인물들의 말과 행동을 통해 인생살이에서 미움도, 원망도, 꼼수도, 배신도, 거짓말도 모두 부질없다는 것을 다시 새길 수 있어서다.

허무주의는 마 교수가 이 시대에 전하는 멘토링이다. "지금 시대가 헛된 희망을 준다"는 인식에 기반했다. "인생은 예측할 수 없다. 그래서 허무주의가 낫다. 배에 힘을 주고 있다가 한 대 맞으면 덜 아프다. 힘을 빼고 있다가 맞으면 죽는다. 나는 절망보다 더 두려운 것은 희망이라고 본다. 미리 절망하면 절망할 것도 없다. 희망을 갖다가 충격을 받으면 그야말로 자살이다"

그의 처방도 같은 맥락이다. "그때그때 쾌락을 좇다가 살자. 미래에 걱정도 희망도 갖지 말자"고 말한다.

이쯤 듣고 보면 외설논란을 불러일으킨 그의 책들을 다른 시각으로 볼 수 있게 된다. 그래서 한국 사회가 그에게 붙여놓은 '외설'이라는 주홍글씨는 문화적 촌티를 자인한 것에 불과할 뿐일수 있겠다 싶다.

/글·사진 김지성기자 lazyhand@metroseoul.co.kr

Copyright ⓒ 메트로신문 & metroseoul.co.kr

Copyright ⓒ 메트로신문 & metroseoul.co.kr